01

与七普对比,31个省市自治区人口变化

第七次人口普查已经过去了四五年,中国人口形势已经大变。

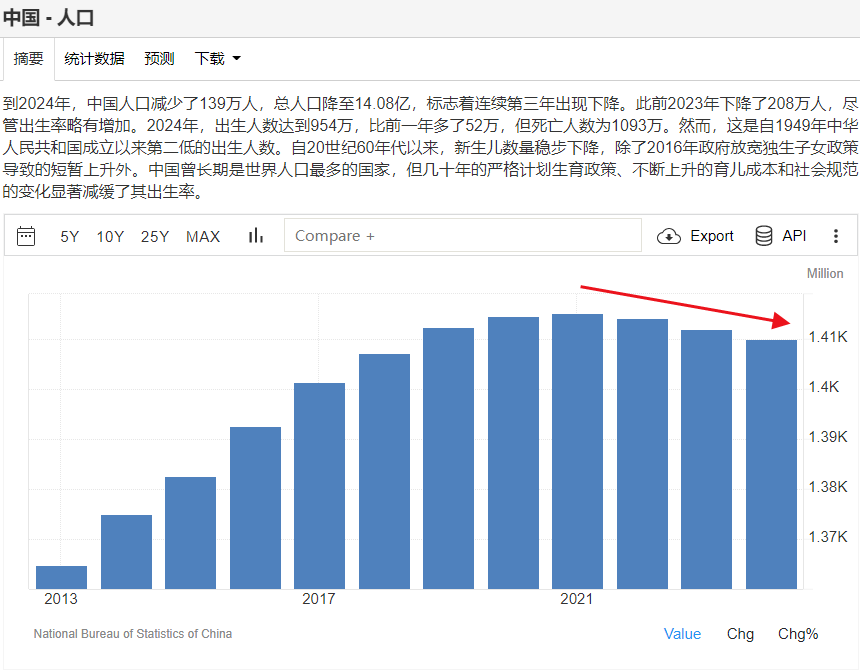

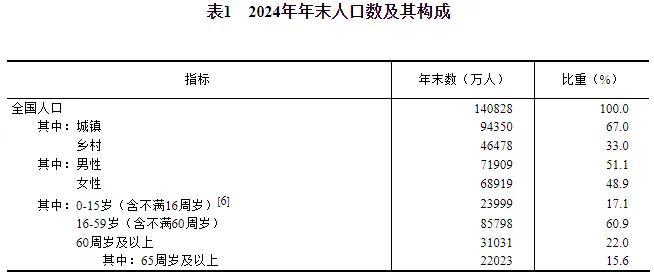

2022年正式见顶开始负增长,当年减少了85万人,2023年加速减少,减少了208万人。

2024年,继续减少139万人。

换言之,中国人口已经三连降。

在这种背景下,内地31个省市自治区人口,也出现了较大变动。

先看一下七普数据。

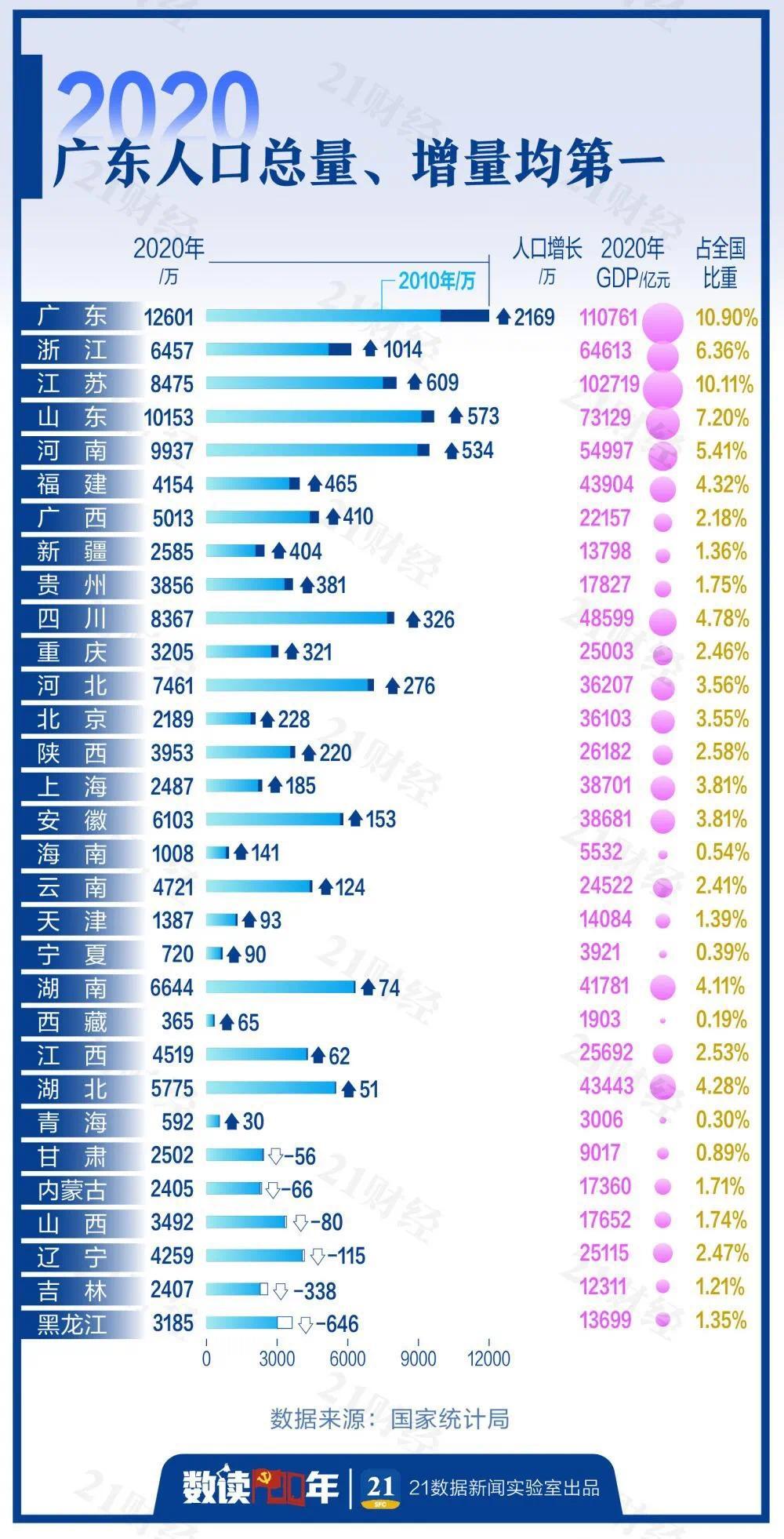

以上是第七次人口普查公布的各省市自治区数据,可以看到:

第一,广东、浙江两座城市十年人口增量超千万。

尤其是广东,堪称人口吸泵,十年增加了2169万。当然,这些增量大部分集中在深圳、广州。深圳七普时期人口增加了713.6万,广州增加了597.7万,仅这两座城市就增加了1311.3万人。

第二,31个省市自治区,七普时期有25个地区人口增加,仅6个地区人口下降。

第三,人口下降最多的地区是东北。

东北三省2010年至2020年十年间,合计减少了1099万人。其中黑龙江减少最多,减少646万人,其次是吉林减少338万人,辽宁减少115万人。

再看现在的数据与七普时期对比。

制图:城市财经;数据:各城市统计局

对比来看可以发现:

第一,人口增量第一省从之前的浙江变成了广东,广东人口增量位居第二。

浙江与广东,也是仅有的两个过去四年人口增量超百万的省。

第二,内地31个省市自治区,有17个人口下降,2个持平,12个增长。

相比于七普时期,人口下降的地区增加了11个。

第三,人口减少最多的地区,山河四省取代了东北。

过去四年,东北地区人口依旧在减少,其中黑龙江人口减少规模依旧全国第一,减少了156万人,辽宁减少104万人,吉林减少86.69万人,东北三省合计减少349.69万人。

过去四年,山河四省集体陷入负增长,河南人口减少152万,山东减少72.83万,河北减少83万人,山西减少46.04万人,山河四省合计减少343.87万人。

第四,四大直辖市人口集体减少。相比于七普数据,北京减少5.8万人,上海减少6.74万人,重庆减少14.53万人,天津减少23万人。

第五,在过去四年人口变化过程中,浙江常住人口规模超越湖南,位居全国第7,湖南降至第8。福建超辽宁,位居第14,辽宁降至第15。新疆超越上海,内蒙古超越吉林。

02

20个省市自治区,人口负增长

以上是2024年相比于七普时期的变化,也即过去四年的变化。

过去四年中,第一年人口红利仍在,但从第二年开始人口见顶向下。

自2022年全国人口见顶之后,人口变化局面非常快。

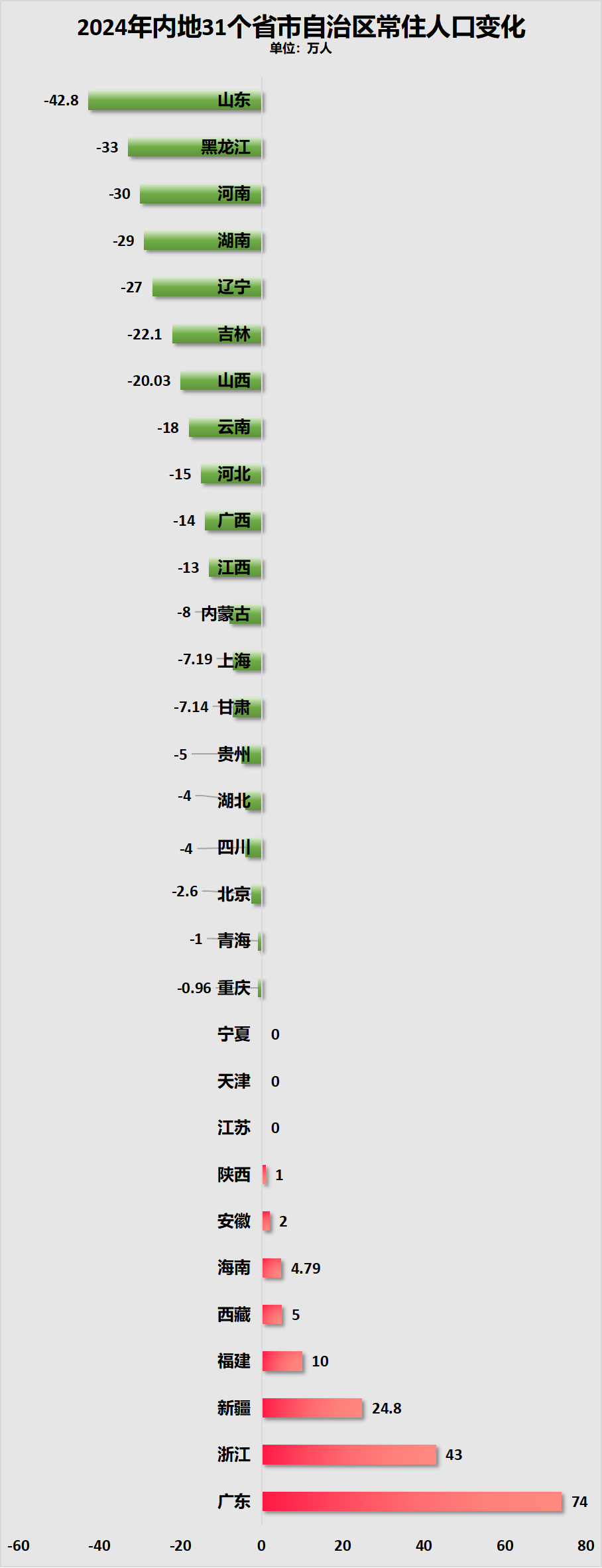

2020年七普时期人口减少的地区仅6个,而到2024年时,相较于2023年,人口减少的地区增至20个。

制图:城市财经;数据:各省市自治区统计局

透过上图,可以梳理出几个关键:

第一,去年内地31个省市自治区,有20个人口负增长,3个零增长,8个正增长。

第二,山东省常住人口减少量超越黑龙江、河南,全国第一,一年减少了42.8万人。

其次是黑龙江、河南、湖南、辽宁、吉林、山西、云南、河北、广西、江西、内蒙古、上海、甘肃、贵州、湖北、四川、北京、青海、重庆。

第三,广东常住人口增量重返第一,超越了浙江。

2021年之前,广东的人口增量长期霸榜全国第一。

七普数据显示,2010至2020十年间,广东省常住人口增加了2169万人,是增量位居第二的浙江(增加1014万人)的两倍多。

黑天鹅三年期间,打乱了广东的人口局面。

2021年广东增加60万人,被浙江的72万增量反超。

2022年,广东的人口规模更是出现了历史性减少,当年减少了27.2万人。同期的浙江增加了37万人。

这是特殊原因导致人口回流所致。

2023年黑天鹅结束之后,广东人口增量49万,与浙江的50万基本不相上下。

2024年广东再度拉开了与浙江的差距,增量超浙江31万人。

广东人口竞争力强悍背后,主要有两个因素。

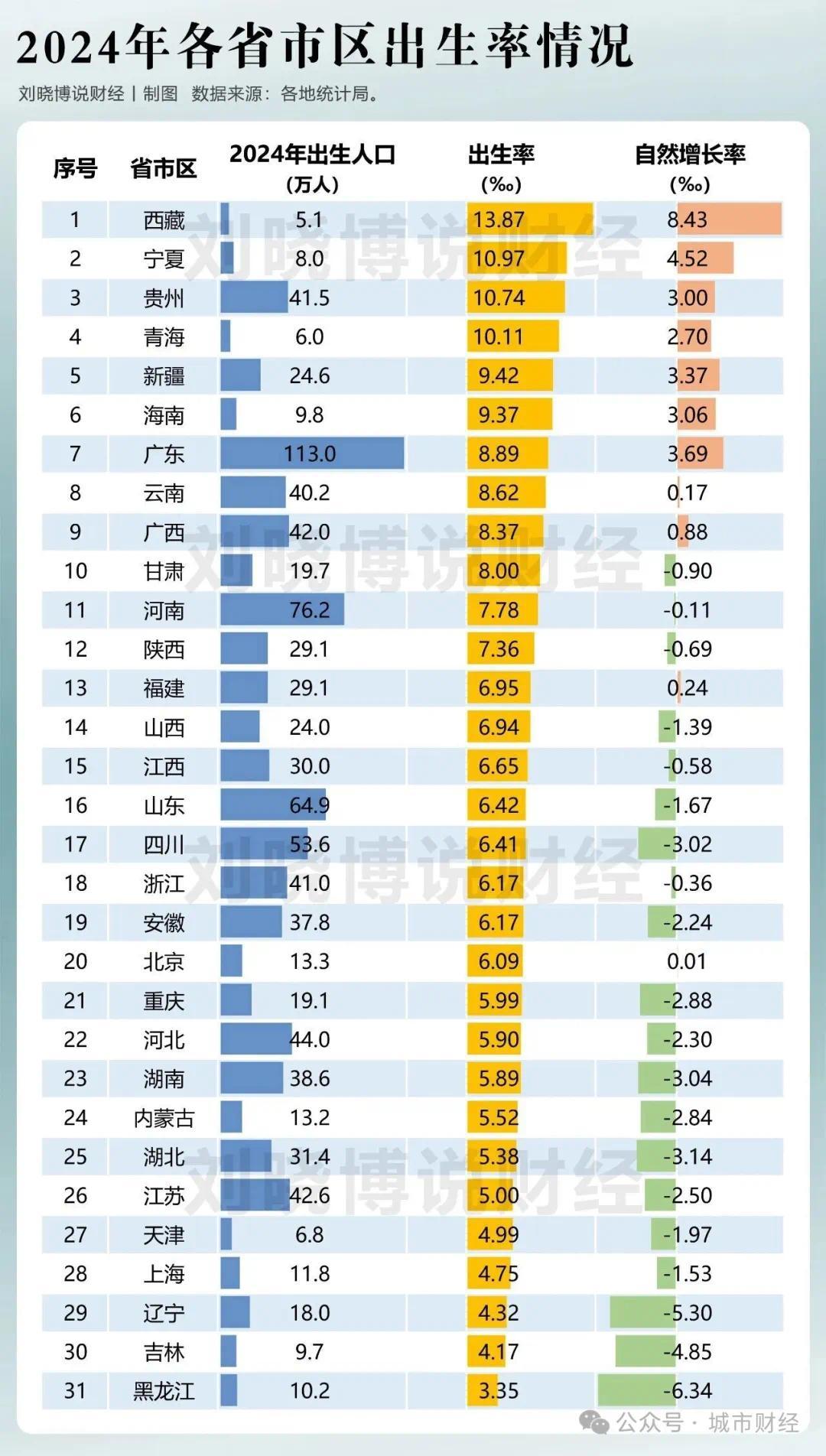

一方面,生育强悍。

尽管这几年广东的常住人口被浙江超越,但其出生人口始终霸榜第一。

2023年广东出生人口103万人,2024年比2023年还多10万。

广东省统计局披露,2024全年出生人口113万人,出生率8.89‰;死亡人口66万人,死亡率5.20‰;自然增长人口47万人。

出生人口减去死亡人口,广东自然人口贡献了47万增量。那么,去年从外省净流入(流入-流出)的人口规模则是27万人。

从这个角度来看,广东省去年从外省的净流入人口还是不如浙江。

制图:城市财经;数据:广东、浙江统计局

当然,广东出生人口强悍背后,其实也是人口竞争力强悍的映射。

因为,广东出生人口常年第一,一方面是广东本地人宗族文化根深蒂固,对于生娃这事从不含糊。

另一方面则是过去几十年虹吸内地年轻人入粤,构成了广东省年轻人口占主力的人口结构,为生育人口提供了基础。

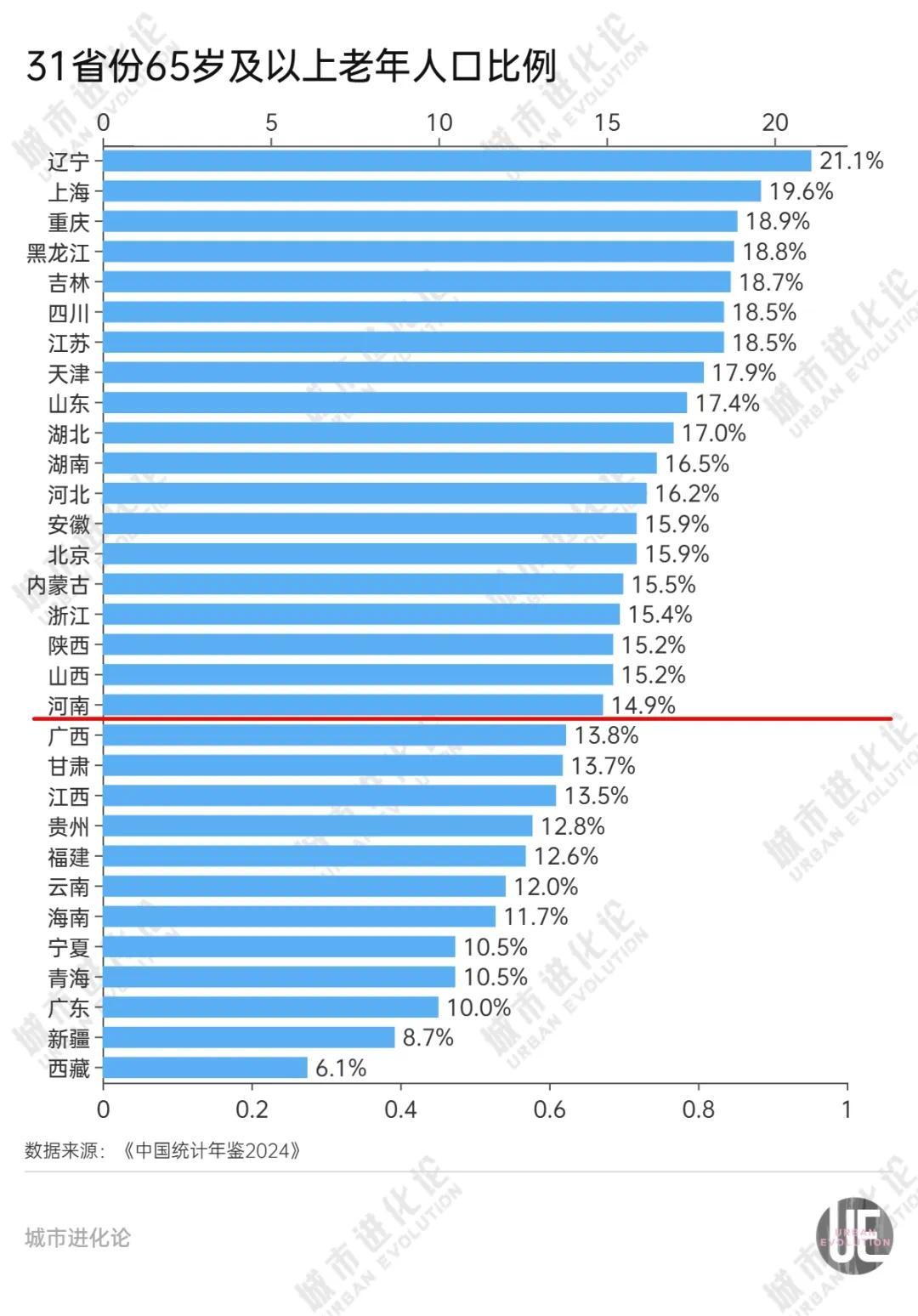

对比一下就很直观,2023年,广东省65岁以上人口占比只有10%,位居全国倒数第三。而上海的占比高达19.6%位居全国第二,江苏位居第7。

浙江65岁以上人口占比也比广东高出5.4个百分点。

其次,产业强悍。

人口跟随财富流动而流动,哪里有钱赚,哪里能赚到钱,人口就会流向哪里,这是自古以来颠扑不破的真理。

广东不仅是中国常住人口第一大省,还是经济第一强省、工业第一强省、金融第一强省、出口第一强省、产业第一强省。

第四,山河四省、东北三省,人口集体减少。

第五,从大区域来看,山河四省(山东、山西、河南、河北)减少规模第一,四省合计一年减少107万。

其次是中部六省,一年合计减少94.03万人。

其次是东北三省,过去一年合计减少了82.1万人。

换言之,山河四省、中部六省现在比东北更东北了。

03

山河四省、中部六省,比东北更东北

上面已经说到,从大区域来看,山河四省、中部六省、东北是当下人口减少最严重的三个地区。

山河四省,中部六省,何以至此?

根本原因并不复杂,就是这些地区的产业、经济、就业承载不了这么多人口,导致人口外流。

当然,还有一个原因是大趋势下的出生人口数量减少。

先看山河四省。

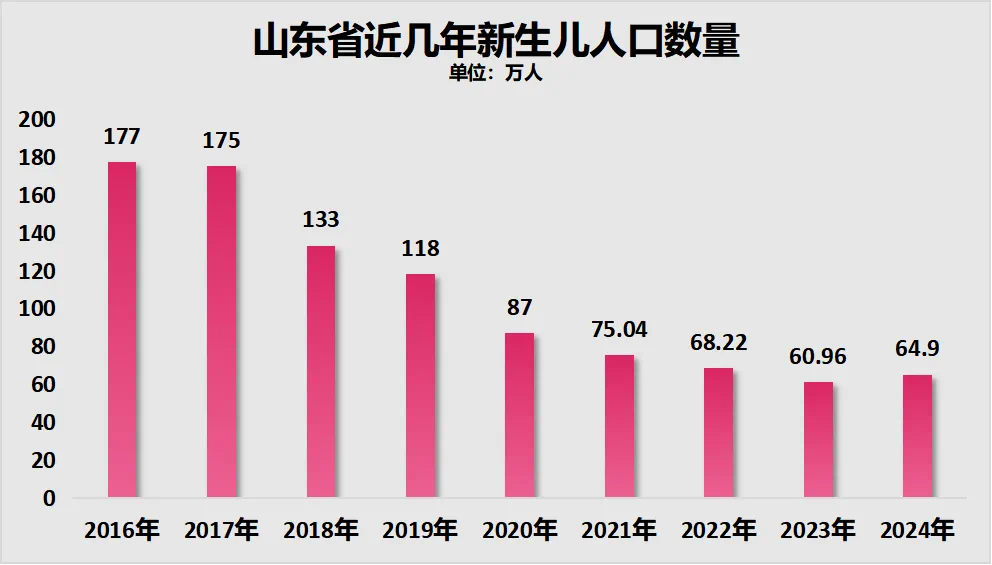

在新生儿人口持续下滑的大背景下,孔孟之乡、儒家文化思想发源地的山东,也不生了。

根据山东省统计局披露的数据来看,山东省的出生人口与全国出生人口步伐完全一致,2016年见顶,2017年开始减少。

2023年山东省的出生人口差不多只有2016年的三分之一。去年是龙年叠加2023年疫情结束后的结婚潮利好影响,出生人口又增长了。

制图:城市财经;数据:山东省统计局

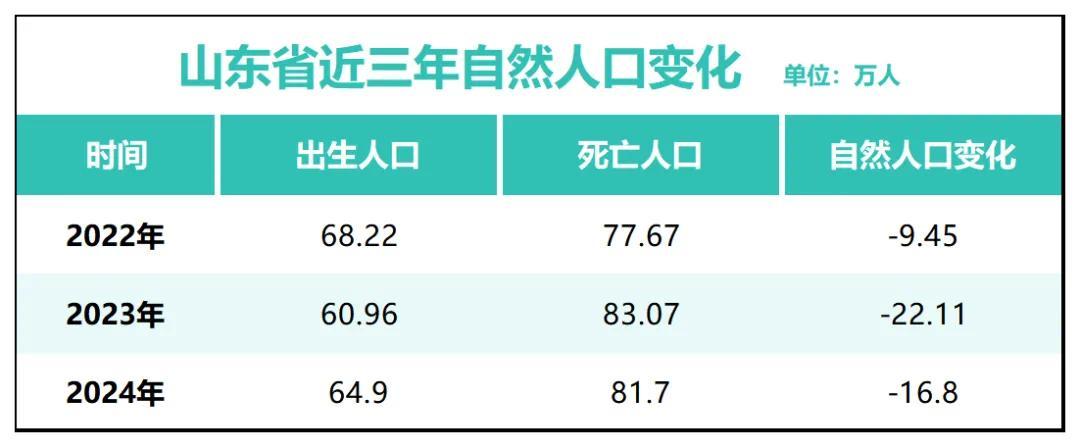

新生儿人口不断下滑,死亡人口不断增加,最终在2022年山东省的自然人口开始负增长。

2022年山东省出生人口68.22万人,死亡人口77.67万人,自然人口减少了9.45万人。2023年自然人口减少22.11万人,去年自然人口减少16.8万人。

也就是说,过去这两年山东省的人口减少,除了正常的自然消失外,每年还有二十多万人流到了外省。

制图:城市财经;数据:山东省统计局

其他三省大抵亦是如此。

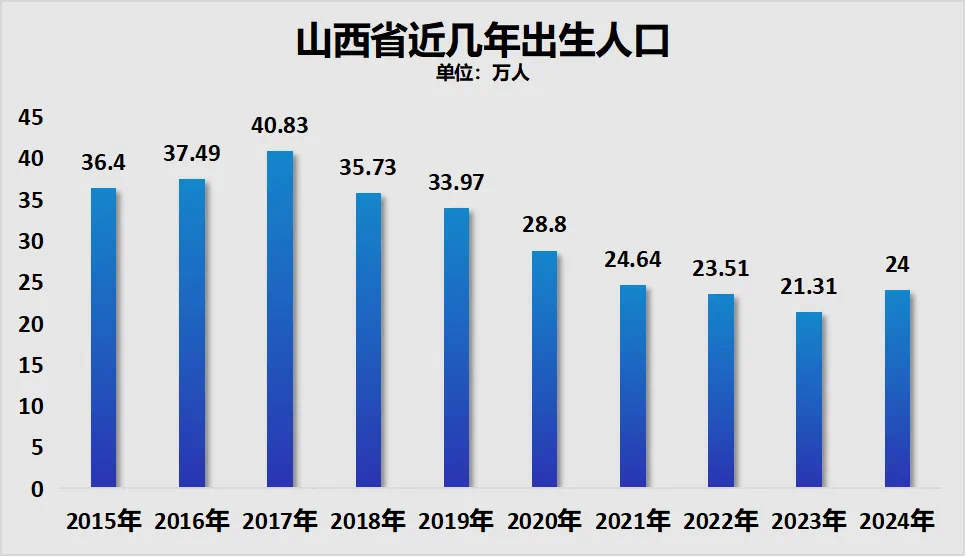

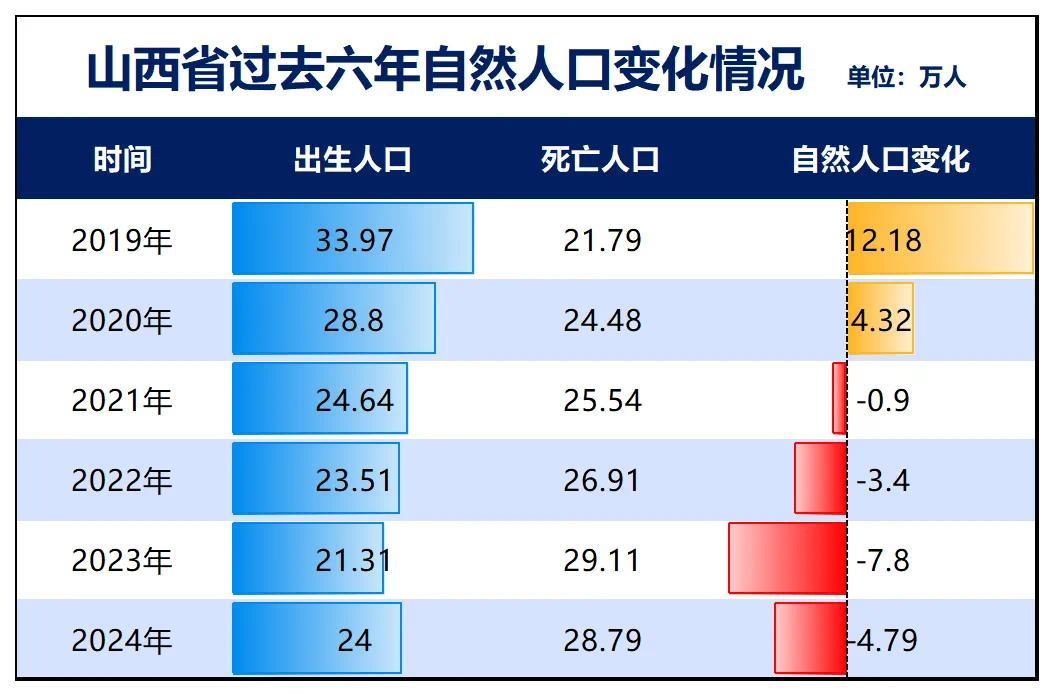

山西省的出生人口,近年来的出生人口高点是在2017年,当年出生人口40.83万人,之后连续下降,2023年降至21.31万人,2024年增至24万人

制图:城市财经;数据:山西省统计局

在出生人口不断减少之下,山西省的自然人口从2021年开始减少,去年自然人口减少了4.79万人。

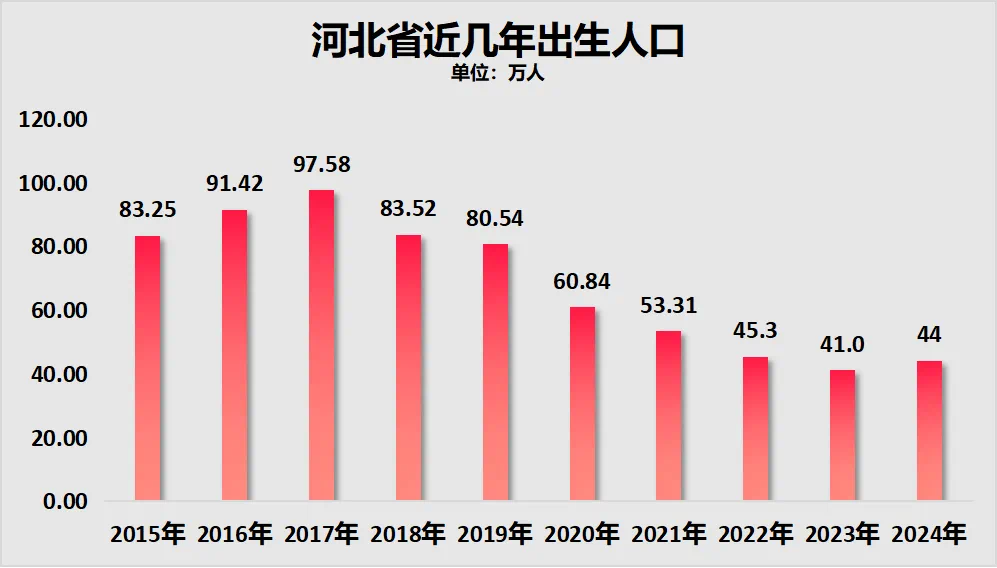

河北省过去十年的出生人口高点是2017年,当年出生人口97.58万人,之后持续跳水,2023年河南省出生人口只有41万人。

不过去年又增至44万人,去年河北省死亡人口61万人,自然人口依旧减少17万人。

制图:城市财经;数据:河北省统计局

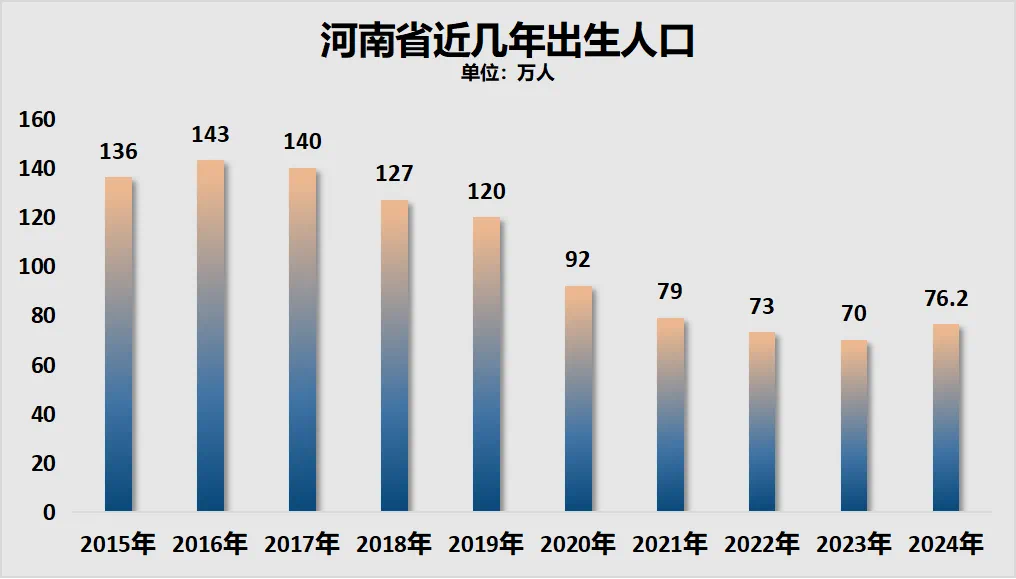

河南省近年来的出生人口高点,出现在2016年,当年出生人口143万人,之后持续下滑,2020年跳水,2023年只有70万人,2024年增至76.2万人。

但去年河南省死亡人口77.3万人,自然人口依旧减少了1.1万人。

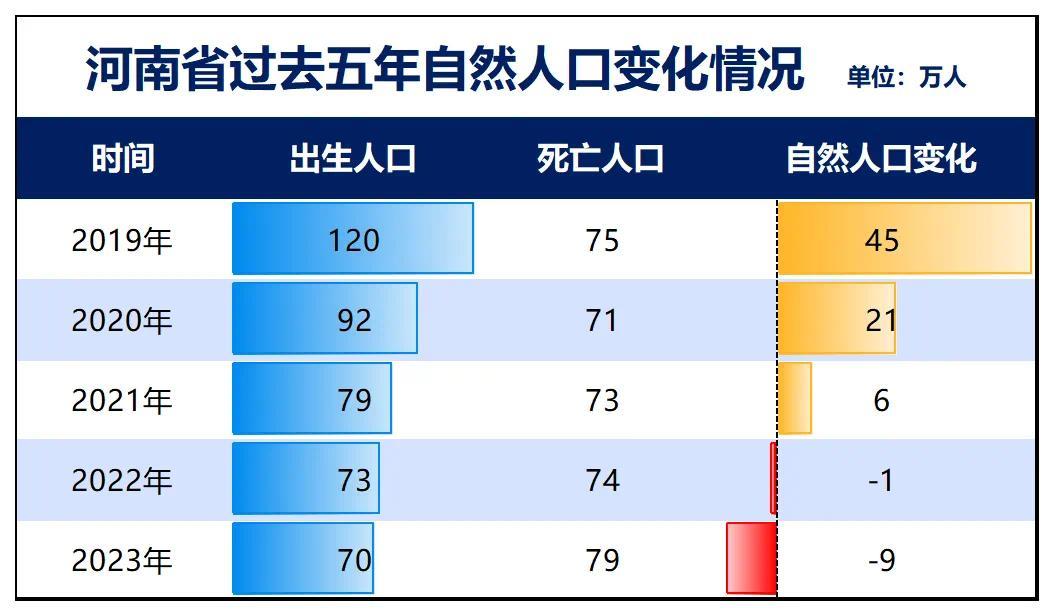

制图:城市财经;数据:河南省统计局

结合常住人口、自然人口变化来看,去年山东省人口净流出(常住人口变化-自然人口变化)26万人,河南净流出28.9万人,山西净流出15.24万人。

河北省去年人口净流入2万人,是山河四省中唯一有人口净流入的地区。

制图:城市财经;数据:各省统计局

再看中部六省。

中部六省中的河南、山西与山河四省重叠。

去年本号写过一篇《首次!中部六省,人口集体负增长》的文章,描述了2023年中部的河南、湖北、湖南、江西、安徽、山西六个大省,人口全部负增长。

2023年六省人口合计减少133.333万人。

2024年中部局面稍微好了一些,安徽的常住人口由负转正,增加了两万人。

河南、湖南、湖北的人口减少规模比2023年有所收窄。

河南2023年减少57万人,2024年减少30万人。湖南2023年减少36万人,2024年减少29万人。湖北2024年减少6万人,去年减少4万人。

江西、山西的人口减少规模则扩大了一点。江西2023年人口减少12.97万人,去年减少13万人。山西2023年减少15.36万人,去年减少20.03万人。

2024年中部六省合计减少94.03万人,特别是湖南。

中部人口东北化严重,直接因素有两个:

第一,自然人口减少,是中部人口大幅减少的主要原因之一。

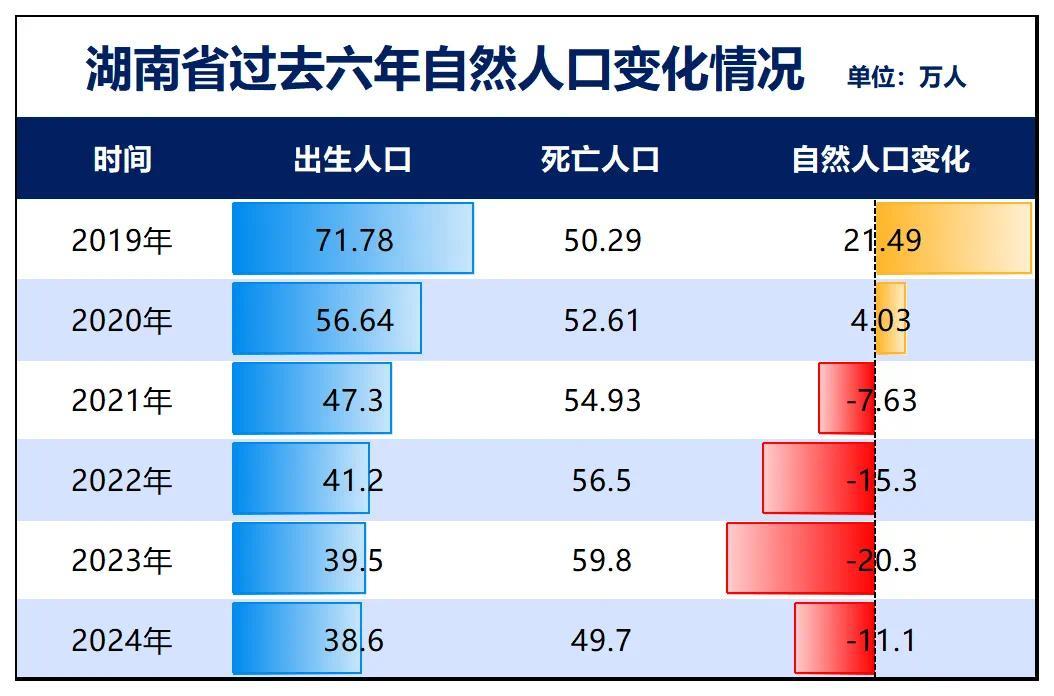

湖南人口减少的一半量源自自然人口(出生人口-死亡人口)减少。

2023年湖南省常住人口减少36万人,而自然人口减少了20.3万人。2024年湖南省常住人口减少29万人,自然人口减少11.1万人

制图:城市财经;数据:湖南省统计局

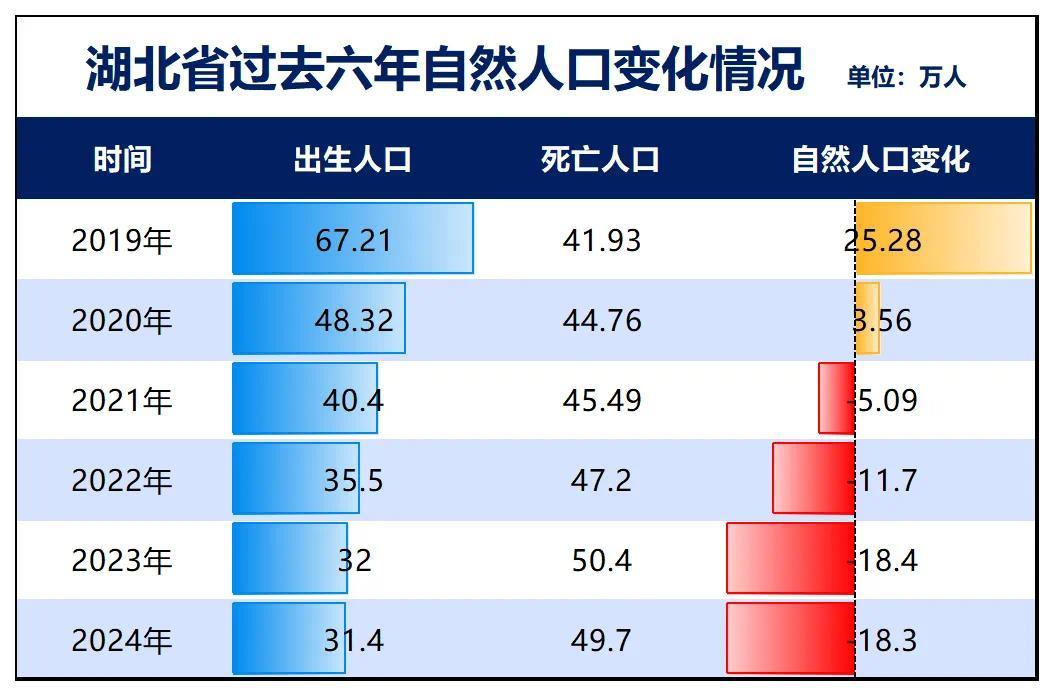

湖北过去两年人口减少,基本就是自然人口减少所致,人口实际上是净流入的。

2023年湖北常住人口减少6万人,自然人口减少了18.4万人。2024年湖北常住人口减少4万人,自然人口减少18.3万人。

制图:城市财经;数据:湖北省统计局

河南省2021年至2023年,河南省自然人口仅减少4万人。

制图:城市财经;数据:河南省统计局

山西过去四年自然人口合计减少了16.89万。

制图:城市财经;数据:山西省统计局

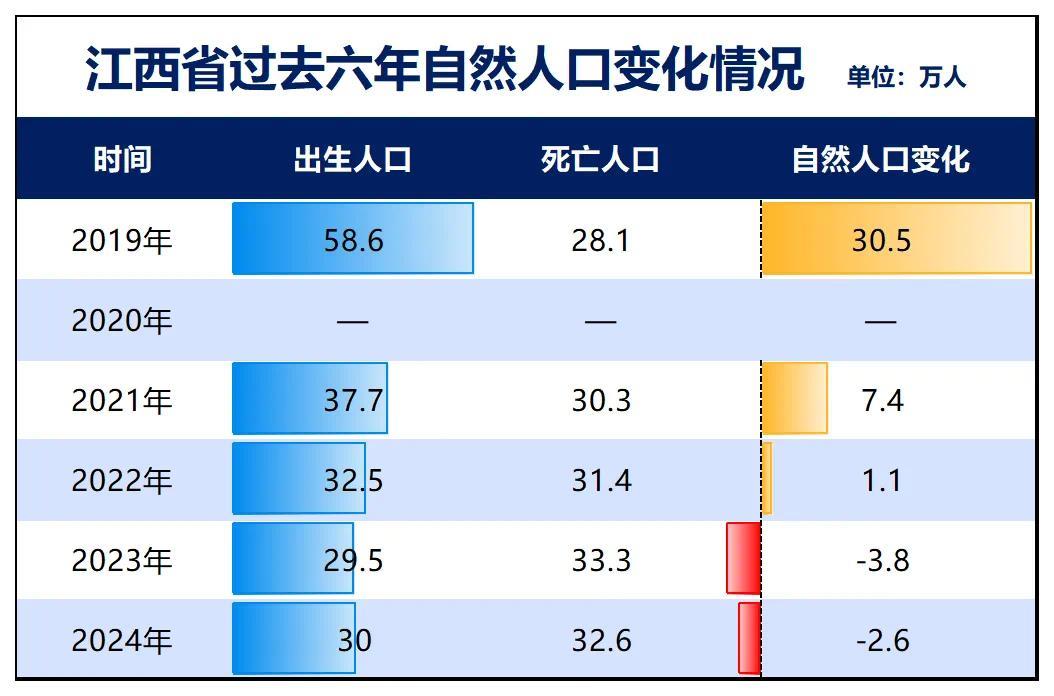

江西自然人口合计增加2.1万人。

制图:城市财经;数据:江西省统计局

第二,人口净流出,也是核心原因之一。

根据常住人口减少量与自然人口变化量可以计算出,湖南省2023年净流出人口为15.7万人,2024年为17.9万人。

湖北省人口有净流入。2023年净流入12.4万,2024年净流入人口14.3万。

河南过去四年常住人口合计减少了156万人,但其自然人口2022年才开始减少。2022年其自然人口减少1万人,2023年减少9万人,2024年减少1.1万。

这就意味着过去四年河南省有超150万净流出。

山西过去常住人口合计减少44.54万人,计算可得过去四年山西人口净流出27.65万人。

江西过去四年常住人口合计减少16.85万人,意味着过去四年该省人口净流出了18.95万人。

这些数据正好与去年国家统计局公布的《2023年农民工监测调查报告》相呼应。

该《报告》显示:

东部地区是农民工净流入最大的地区。中部地区则是农民工净流出最多的地区,其次是西部、东北。

制图:城市财经;数据:国家统计局

04

趋势,无法阻挡

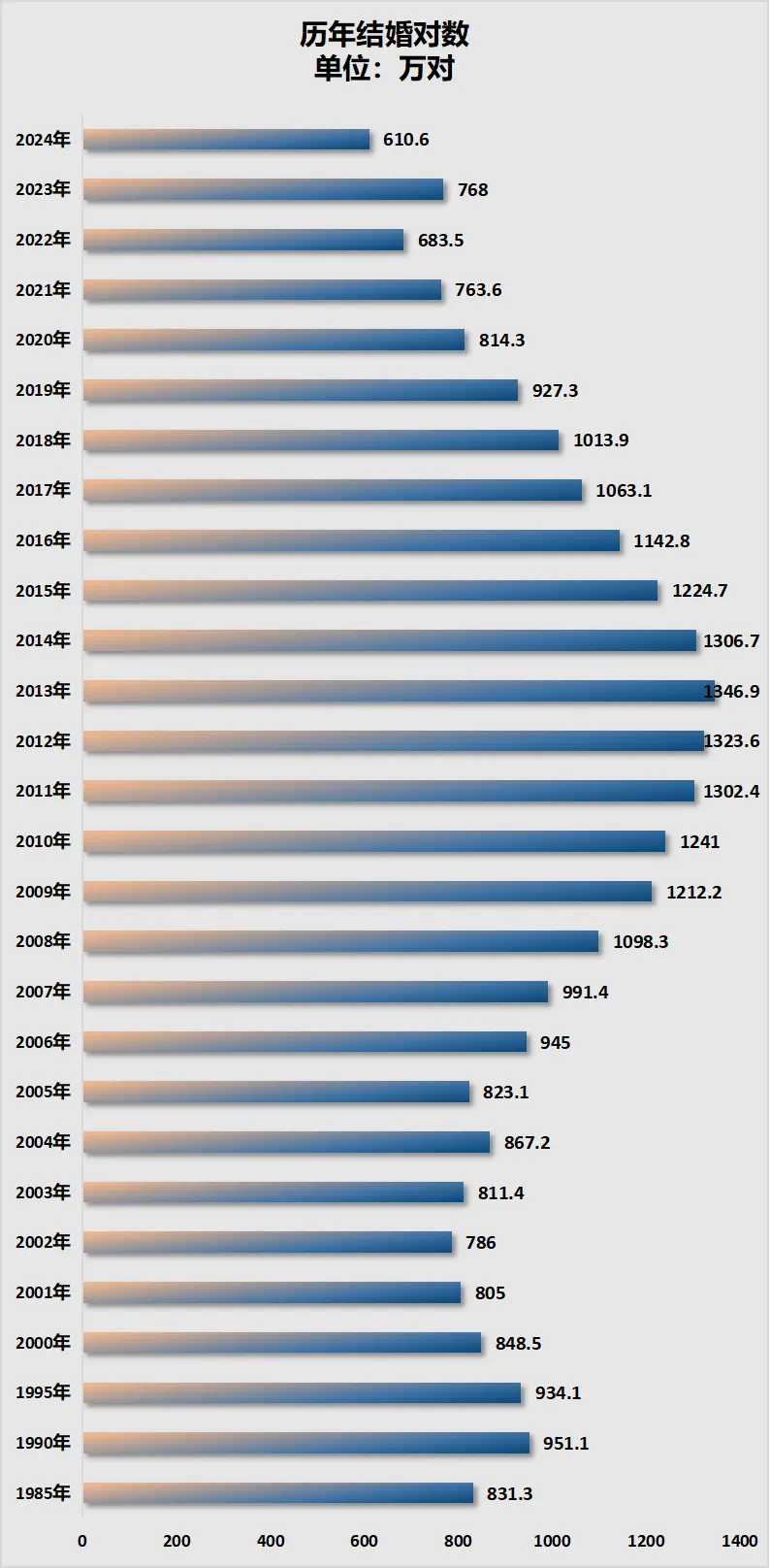

从当下的结婚人数来看,接下来的新生儿数量下降空间依旧很大。

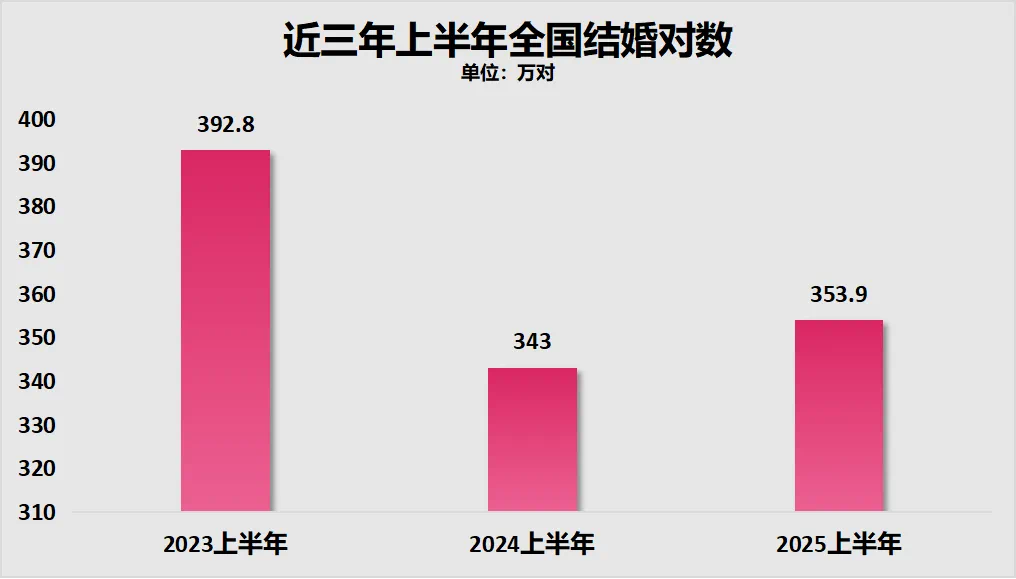

民政部数据显示:

2024年全国结婚对数610.6万对。

这一数据创45年来新低。

制图:城市财经;数据:国家民政部、国家统计局

今年上半年结婚对数出现了阶段性反弹,相较于去年增加了10.9万对,但仍低于2023上半年,处在历史低水平。

制图:城市财经;数据:国家民政部

全国通办等政策虽激活了部分 “潜在结婚存量”,但本质是将长期分散的登记需求在短期内集中释放(例如压缩原本需跨年度完成的异地登记),存在向未来 “借量” 的属性。

2025年上半年结婚对数的回升是政策松绑、民俗驱动及短期补偿性需求集中释放的结果,反映出政府优化服务与年轻群体婚育意愿的积极互动,但并不构成结婚率下降趋势的逆转信号。

等一波效应过去后,结婚对数下降,仍会成为常态,逻辑在于制约结婚率的几大根本因素,并没有改变:

第一,适龄结婚对数,不断减少。

从2013年以来,我们的结婚人数持续下降,其中一个很重要的因素,就是适龄结婚人数不断下降。

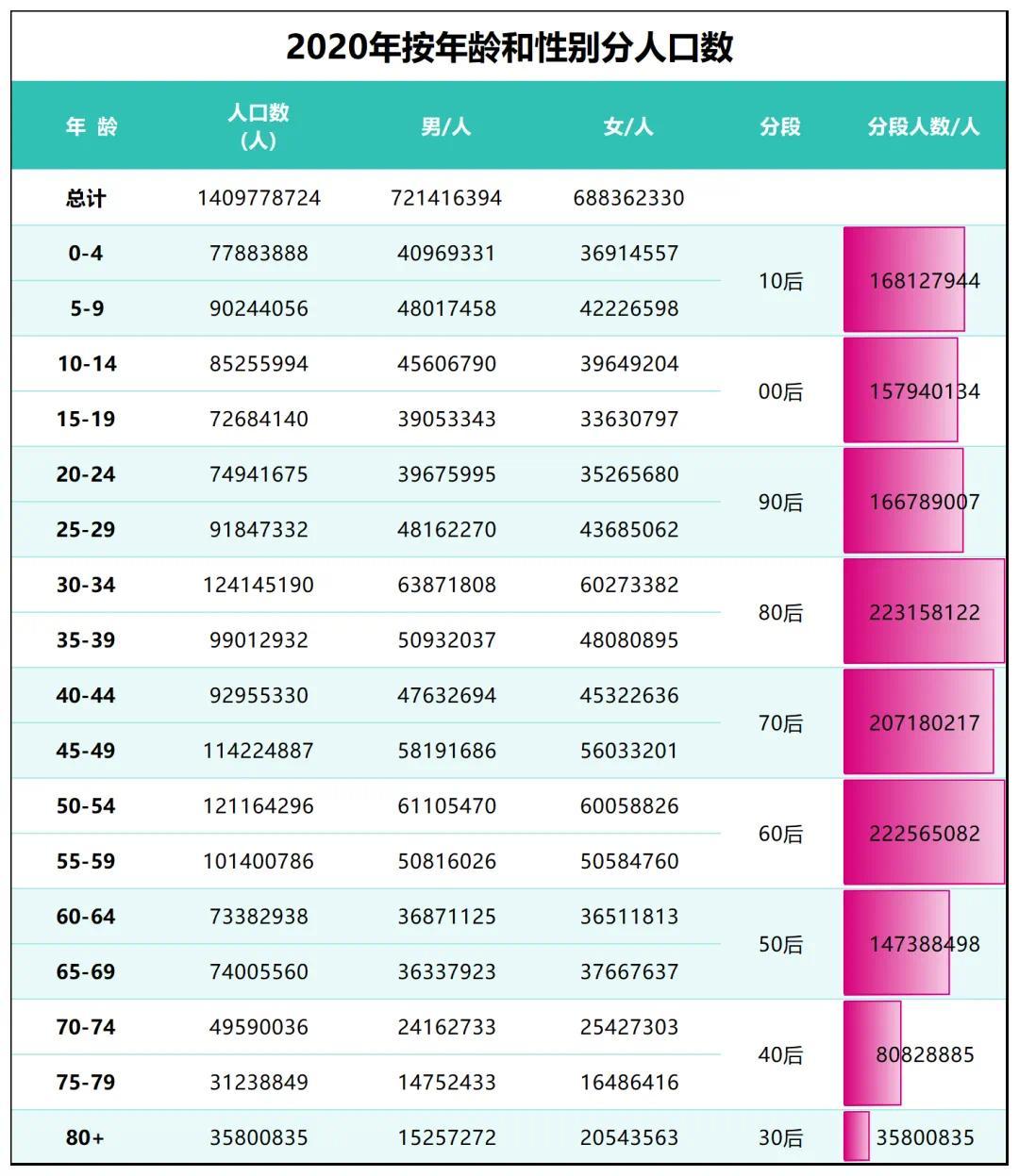

以2020年公布的、详细的第七次人口普查数据来看。

根据国家统计局公布的2020年各年龄段数据可以看到,当下的主力结婚人数90后,比80后少了5637万人。

制图:城市财经;数据:国家统计局

00后目前已经到了谈婚论嫁的年纪,而00后的人数比90后又少了885万人。这意味着,我们的结婚人数未来还会继续下降。

结婚人数继续下降,新生儿人数必定会跟随下降,新生儿人数下降,又会导致将来的适龄结婚人数下降,两者互为因果,形成一个解不开的结。

另一方面,男女人数严重失调。

来源:国家统计局

来源:国家统计局

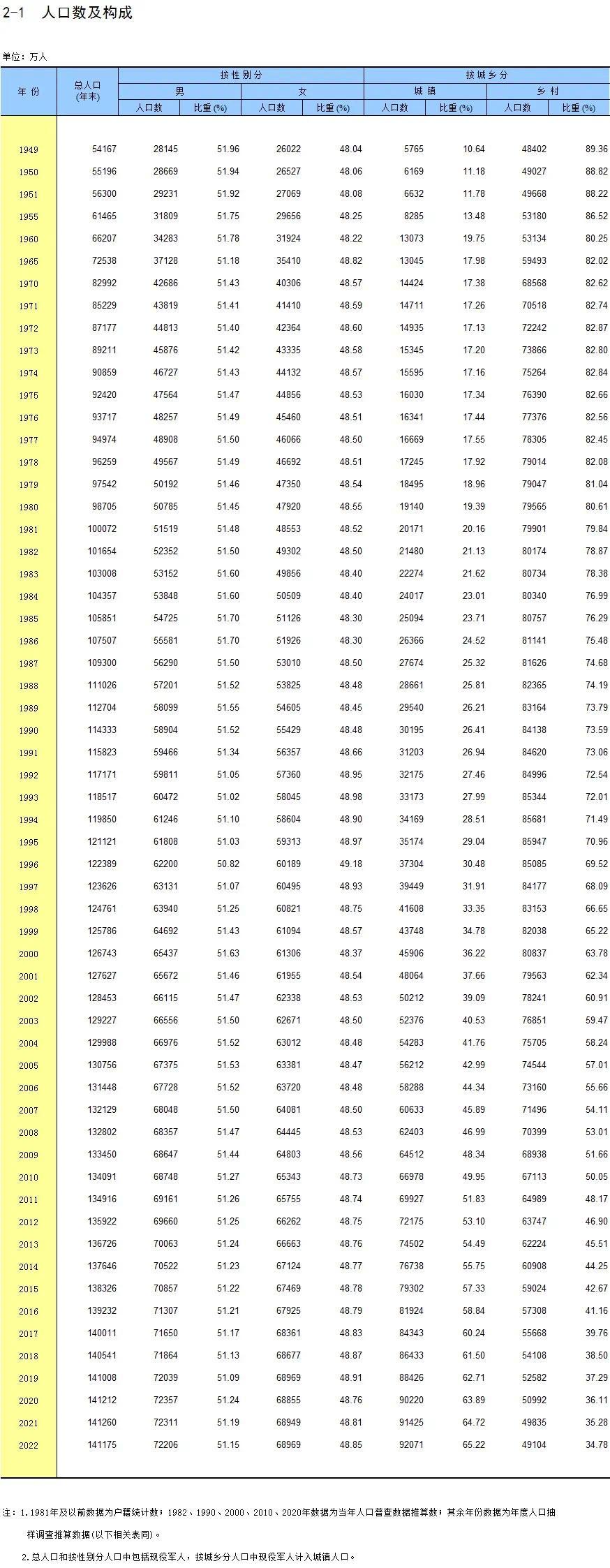

表面上看,男性比例从新中国成立时期的占比51.96%降至2022年的51.15%,2023年进一步降至51.1%。

但男性与女性人数之差在逐年扩大。

新中国成立时期,男性比女性人数多2123万人,2006年差值达到了4008万,之后略有缩小,到2024年,中国男性比女性多2990万人。

进一步细化来看,当下结婚主力军的90后,仍以2020年数据来看,90后中男性8783.83万人,女性7895.07万人,男性比女性多888.32万人。

男女人数的差值扩大,也是导致结婚难的一个重要因素。

第二,结婚年龄不断推迟。

在求学时间拉长、生活压力、思想观念等综合因素影响下,我们的初婚年龄不断推迟。

国家统计局发布的《中国人口普查年鉴——2020》显示,中国人平均初婚年龄为28.67岁,而十年前人均初婚年龄是24.89岁。其中,男性平均初婚年龄为29.38岁,女性为27.95岁。

数据显示,2010年中国人平均初婚年龄为24.89岁,男性平均初婚年龄为25.75岁,女性平均初婚年龄为24岁。

也就是说,10年间,平均初婚年龄推后了近4岁。其中,男性平均初婚年龄推后了3.63岁、女性平均初婚年龄推后了3.95岁。

第三,婚恋观转变。

随着物质文明达到了一定高度之后,人类对精神文明的追求便越发强烈。在这个过程中,随着人口教育水平不断提升,认知提升,更多的人,无论女性还是男性在思想上得以解放,有了自主结婚、生育计划。

人生说长且短,在认知提升之下,很多人不是为了传宗接代而活,而是为自己而活。每个人有每个人的选择,都是成年人,这里面没有对与错,没有是与非。

Z世代更强调自我实现、生活品质及职业发展,婚姻从 “人生必选项” 转向 “可选项”。调研显示,42%年轻人认同 “婚姻非必需”,“单身经济”(宠物、一人食、迷你家电等)兴起印证生活方式多元化趋势。

总的来看,随着经济水平不断提升,结婚率和出生率不断下降,这是社会发展的必经之路。欧洲、日本、韩国、美国、新加坡、中国台湾,无不如此。

第四,结婚成本、时间成本、生育成本制约。

彩礼高昂,都忙着工作无暇谈婚论嫁,是导致结婚人数下降的重要原因之一。

高房价、高租金以及生活成本的高昂,都制约着当下的年轻人对结婚望而生畏。

尤其是在当下的大环境中,很多年轻人养活自己都够呛,哪还有钱去结婚生子。

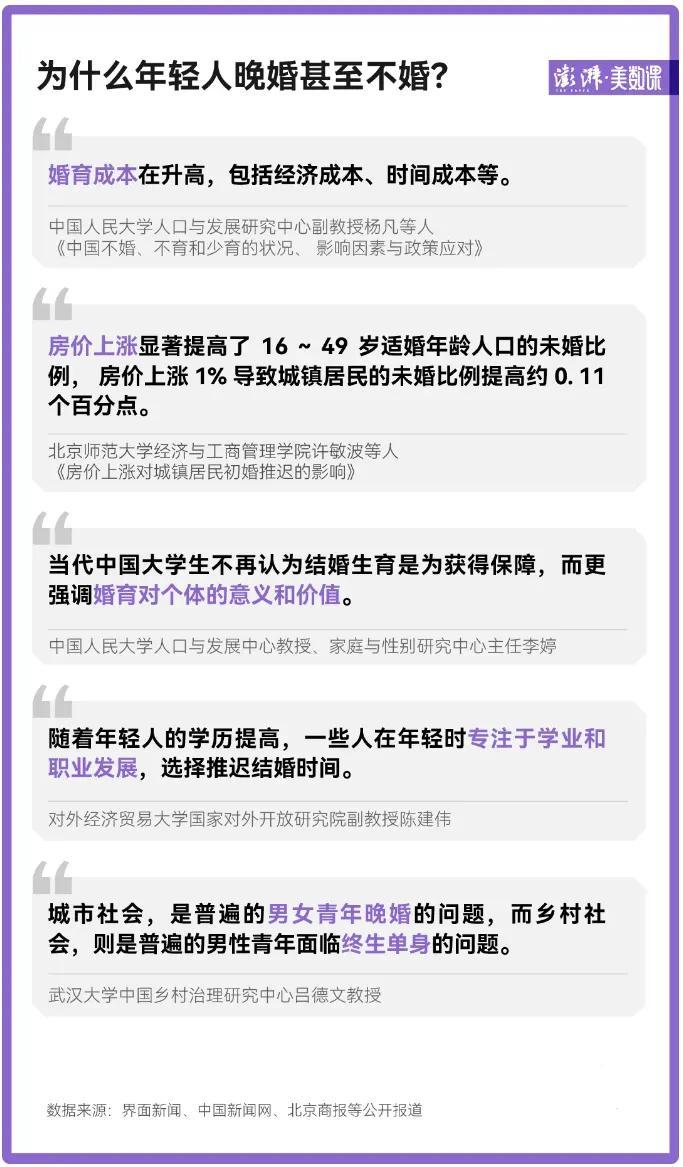

中国人民大学人口与发展研究中心之前对年轻人晚婚甚至不婚的理由做了抽样调查,结果显示:

经济成本、时间成本、房价等是制约年轻人结婚的关键因素。

总而言之,像过去那样每年上千万对结婚人数的盛况,已经不可能上演了。

同样,像过去那样每年上千万的出生人口,也基本不会再出现。

对社会而言,需正视人口结构变迁的不可逆性,通过系统性政策创新(经济减负、公共服务均等化、文化引导)缓解民生压力,同时接纳家庭模式多元化趋势。

对个体而言,婚姻选择应回归理性务实,在自我实现与社会责任间寻求平衡。

这场调整不仅关乎个人幸福,更是中国应对深度老龄化、重构社会发展逻辑的关键环节。