作者 | 闰然

编辑 | 宝珠

视觉 | 顾芗

今天,深圳经济特区迎来45周岁的生日。45年说长不长,年轻与活力向来是深圳的标签,45年说短也不短,足以让一座城市翻天覆地。

将时间往回拨几年,若有孩子说想去深圳读大学,多半会被同辈投来异样目光——“深圳能有啥好大学?”

但深圳的奇妙之处,正在于总能用结果颠覆预设。这两年,当地高校的录取分数线像坐了火箭,2025年广东物理类录取线,哈尔滨工业大学(深圳)、南方科技大学、深圳理工大学在省内高校中位居前三。

这些新型大学的崛起,究竟是数十年投入终于量变引起质变?还是全球经济格局的加速重构,让人才培养的坐标系发生了肉眼可见的偏移?

多少年“树人”?

当我们谈论城市崛起时,可以用GDP曲线丈量,也可以用招商引资数据佐证,但高等教育这门学问,似乎总被框定在“百年树人”的传统认知里。

在这种传统认知中,大学的长成,如参天古木,需经百年风雨浸润,非一朝一夕可致。

没有上百年积淀,怎么办好大学?

如果把深圳比做一个人,他赶上了好的时代,也在这个过程中极尽可能地展现了与众不同的个人意志。

1983年的深圳,刚沐浴了三年改革春风,就敢干一件让教育界瞠目结舌的事——8个月时间,从开始筹办到第一批本科生走进教室,深圳大学的诞生速度,比当时特区盖楼的速度还快。

深圳大学建校第一期工程正式破土动工

深圳似乎从一开始就明白,论历史底蕴,自己办大学永远比不过北京、上海的百年名校,要想后来居上,必须剑走偏锋。

那时的深大,像个带着闯劲的创业者。

深大建校初期的一系列改革,放到今天来看依然充满魄力。奖学金制度、学分制、全员聘任制等,这些现在看来稀松平常的举措,在当时却是打破常规的大胆尝试。

进入新世纪,这座城市的高等教育布局开始显露出更清晰的战略纵深。2000年,当国内高校还在讨论“扩招”利弊时,深圳已着手引进北大、清华、哈工大等名校设立研究生院。

广东深圳,哈尔滨工业大学(深圳)大楼/图源:视觉中国

对深圳而言,这相当于用最短的时间,将这些名校的金字招牌“嫁接”到自己身上,既规避了从零开始积累品牌的漫长过程,又能直接享受这些名校的优质教育资源。

这种“借船出海”的思路,后来被证明是深圳高等教育快速崛起的关键一招。

2012年,教育部正式批准建立南科大,将这种“跨越式发展”推向极致。人均经费数倍于全国重点大学,实验室设备对标国际前沿,教授年薪突破百万——这些数字背后,是深圳对高等教育核心逻辑的精准把握:人才与设备,从来是学术突破的硬通货。

那么,深圳为教育投入了多少钱?

数据显示,2024年,深圳全年教育支出1020.6亿元,占财政支出比重超20%。其中,高等教育就占据了200亿的份额。

2025年预算调整中,深圳市教育局2025年部门支出安排数总计389.5亿元,其中,教育支出中的高等教育支出达179.3亿元,比前一年支出预算减少了一些,但占整个支出近46.0%。半壁江山,可见仍是重中之重。

在地方财政资源的分配中,深圳对高等教育的“重金投入”态势,也从侧面印证了这座城市将高校发展置于城市战略核心的深层逻辑。

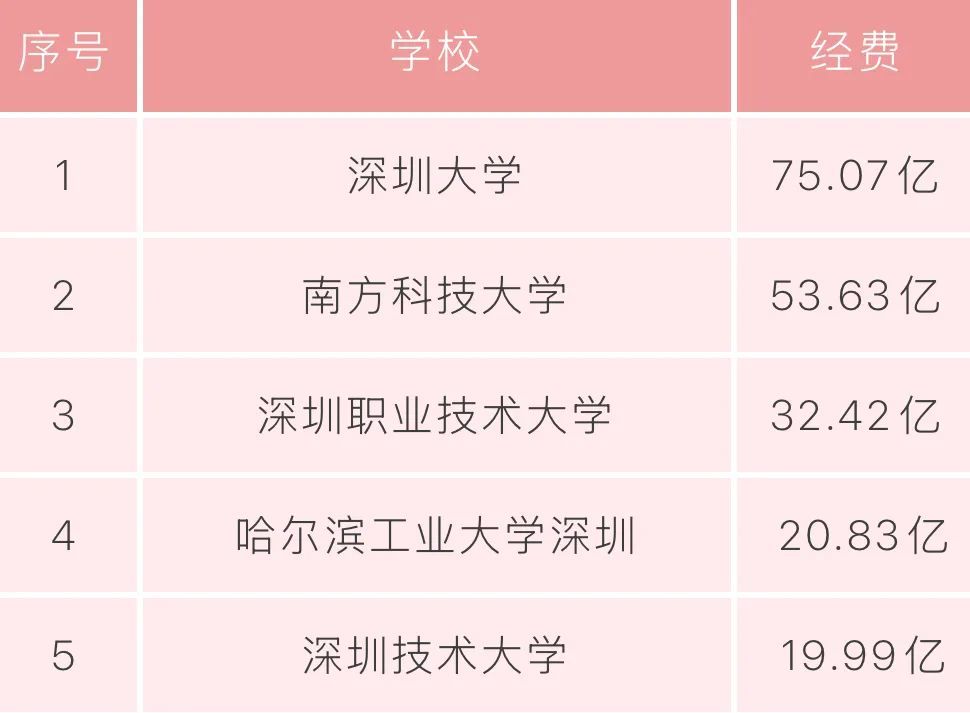

其中,深圳大学(本部)以75.1亿元的预算居首,南方科技大学紧随其后,预算达53.6亿元,深圳职业技术大学以32.4亿元位列第三,哈尔滨工业大学(深圳)与深圳技术大学分别以20.8亿元、20.0亿元的预算规模跻身前五。

2025年深圳高校预算数据前五排行榜/图源:深圳探校

如今的深圳,从深圳大学、南方科技大学这样的综合性大学,到哈工大(深圳)、港中文(深圳)这样的合作典范,再到深圳技术大学这样的应用型大学标杆,以及深圳理工大学这样的新型研究型大学,不同类型的高校在这座城市各得其所,共同构成了深圳高等教育的生态系统。

百年积淀固然珍贵,但在时代机遇与制度创新的加持下,后来者未必不能走出一条适合自己的发展路径。

“钱尽其用”背后的灵活性

在深圳高等教育的叙事里,“有钱任性”是最容易被贴的标签,却也最容易遮蔽其深层的制度逻辑。

深圳这座城市能够给大学一定的自主权,尤其是内部治理结构的自主权让大学能够创造性地响应变化中的社会需求。

在深圳的教育词典里,“有用”从来不是贬义词。

你去深圳技术大学走一圈,会发现实验室的仪器比很多上市公司研发中心还要齐全。此前盐财经记者在深圳技术大学集成电路与光电芯片学院还看到一条正在建设的集成电路生产线。

学校领导的话也很直白,深圳的产业需求在哪里,专业就设置到哪里,学校培养的是工程师和企业家。这种务实主义,恰是深圳产业基因在教育领域的投射。

深圳的产业家底,本就是最好的教育底盘。

2024年,这座城市2086.7亿元的企业研发投入,占了全社会研发投入的93.3%,总量居全国城市第一。2.5万家高新技术企业像毛细血管般分布,每平方公里就有12家。1025家国家级专精特新“小巨人”企业,增量居全国第一、总量居全国第二。

当90%的研发力量、专利成果都在企业,教育若想与城市同频,就必须走出“围墙内的闭环”。深圳的解法是“产教融合”的深度绑定,而非简单的校企合作。

深圳通过以“产教融合”的深度绑定,达到教育与城市的同频

“20+8”产业集群的每一个细分领域,都能在高校找到对应的学科专业,比如深圳技术大学不仅按照产业集群来设置专业,还建立了专业的动态评估和调整机制,尤其在今年还推出了新做法——“动态转专业”机制,也就是说学生在校期间每年均可申请转专业。

深圳理工的七大学科交叉专业学院也是按照国家战略和深圳“20+8”产业布局建设的,并且不设置专门的工学院、理学院,坚持“学科交叉建专业”。研究院就包括了链接各类国家级、省级重点实验室和企业联合实验室等等,强调学生一定要进实验室。

南方科技大学还设立了国家卓越工程师学院,围绕产业链中关键性技术问题,教授们正带着团队攻关,直指“卡脖子”领域。

图源:南方科技大学国家卓越工程师学院

这些“小而精”的学院像产业探针,精准刺入经济肌理。制度灵活性成为深圳模式的另一张底牌,而这种灵活性,却是百年老校在历史惯性中难以复制的。

深圳数百位学者入选全球前2%顶尖科学家榜单,1067项国家自然科学基金立项,7项国家科学技术奖——这些成果也是最好的例证。

但高速成长的另一面,文化底蕴的养成,也恰是教育规律最固执的一面,它需要在时光里慢慢发酵。

深圳的高校们对此并非没有察觉。比如香港中文大学(深圳)校长徐扬生就坚信,人文和艺术教育对于人才的培养具有非常重要的意义,特别是在信息化和人工智能技术发展的今天,“文理是世界上任何一个事物的两个方面”。

南方科技大学也非常重视文科建设,近年来,以文理融通、学科交叉的思路,在大力发展“科技+新文科”的特色大文科生态体系,也是一条新的文科创新之路。

对高端人才的教育,既要面向产业,又要高于产业。一些带有人文情怀的探索,藏着对教育本质的敬畏。

启示与隐忧

我们从大的背景来看,当中国高等教育入学率突破60.2%,进入世界公认的普及化阶段,“规模红利”与“质量突围”的平衡术便成了时代命题。

此时,“小而精”的教育模式浮出水面,恰似这个时代制造业从“规模扩张”转向“精益生产”的隐喻。那些曾被视为 “边缘” 的教育力量,有了改写规则的机会。

深圳的高校数量的增长带着鲜明的“特区速度”印记。数据显示,2024年,深圳拥有高校17所,在校学生19.96万人。2025年,深圳高校的招生规模将进一步扩大。

今年6月,深圳多所高校公布2025年招生计划/图源:深圳卫视

如今,深圳正推进第三轮高水平大学建设,建成投用香港中文大学(深圳)音乐学院,加快深圳海洋大学一期、电子科技大学(深圳)高等研究院一期、南科大半导体学院、香港中文大学(深圳)医学院等建设。

今年,南方科技大学、上海科技大学、西湖大学、康复大学、深圳理工大学、福耀科技大学、大湾区大学、宁波东方理工大学等8所新型研究型大学都成为了高考招生的明星,收获了许多高分考生。

其中,南方科技大学、深圳理工大学的本科批次投档线位居广东省本土高校前两名,甚至超过部分传统985院校。

这背后,是一代青年对“成长性价比”的重新计算。

它们招生规模相对有限,专业设置紧盯芯片、人工智能等“时代风口”,学生选择这类院校,本质上是想踩着产业迭代的鼓点成长。

而这种“精准卡位”的策略,让惯性运行的传统高校感受到了前所未有的冲击。

分数线的升降,某种程度上可以说是时代价值的投票结果。当部分综合性大学还在维护学科齐全的体面时,新型研究型大学已用“定位明确,反应敏捷”的优势抢占先机。

但教育的终极命题永远超越当下的功利。

“中国如何诞生更多诺奖得主”的追问,与深圳产业创新进入“无人区”的现实碰撞,指向的是同一个核心:战略科学家的培养,从来不能靠“短平快”的模式复制。

今天的年轻人,成长于技术爆炸与地缘博弈交织的时代,他们面对的是“参与这个时代的创世”的宏大命题——既要能破解芯片卡脖子的技术难题,也要能理解基础研究中“无用之用”的深层价值,既要适应产业迭代的快节奏,也要有坐十年冷板凳的定力。

深圳的高校们,正在这种张力中继续寻找答案。