01

培育发展省域副中心

8月28日,国务院发布的《 关于推动城市高质量发展的意见 》,明确提到了这么一句话:

推动有条件的省份培育发展省域副中心城市。

推动省域副中心城市发展,这是2020年以来的一个新变局,也是从那时以来中央不断强调的城市发展新方向。

2020年,求是 杂志发表的《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》首次提到:

中西部有条件的省区,要有意识地培育多个中心城市,避免“一市独大”的弊端。

这一论述为省域副中心城市建设提供了根本遵循。

2024年4月份,中央在重庆召开的顶级规格的新时代推动西部大开发座谈会上,发布了14条建议,其中一条便是:

发展壮大一批省域副中心城市。

从三次表述来看,最近发布的重要文件表述有了明确改变,前两次基本都特指中西部地区,现在没有了这个前缀,覆盖面更大。

意味着,未来全国范围内将诞生更多的新的省域副中心城市。

2020年之所以有此表述,很多地区省会与首府的确过度集中了资源,无论经济首位度还是人口首位度,都严重超标。

2024年年末数据显示:

宁夏、吉林一半以上的经济都装在了首府银川、省城长春的口袋。西宁的经济首位度也接近50%。

西安、哈尔滨、成都、拉萨、武汉的首位也超过了三分之一。海口接近三分之一。

长沙、沈阳、合肥、昆明、贵阳的经济首位度超过四分之一。

制图:城市财经;数据:各地统计局

02

省会与首府分权时代来临

在这种背景下,才有了避免“一城独大”、培育多个中心城市的地区发展战略调整。

2020年之后,由于顶层设计上对地区发展战略做出了重新规划,上至中央下至地方,都对城市发展的侧重点,做出了微调。

随之,一批省域副中心城市诞生,省会分权时代来临。

山西省2021年在发布的《山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提到:

因地制宜发展大同、长治、临汾省域副中心城市。

2021年,甘肃省发布的《“十四五”兰州经济圈发展规划》明确提到:

将酒泉-嘉峪关建设成为省域副中心城市。

不过其他文件中也提到过天水。

2022年,国家发改委发布了两份文件,明确指定了河南省域副中心 洛阳 ;江西省域副中心 赣州 ;贵州省域副中心 遵义 ;陕西省域副中心 延安 ;江苏省域副中心 徐州 ;山西省域副中心 长治 ;湖北省域副中心 襄阳 。

当然,湖北自己还提出了宜昌、河南自己也提出了南阳,陕西还支持宝鸡等。

此外,广东省早就指定了 珠海、湛江、汕头 ,湖南指定了 岳阳与衡阳 。

2022年,广西发布《广西新型城镇化规划(2021—2035年)》中,直接圈定 柳州和桂林 为省域副中心。

同一年,云南省印发《关于支持曲靖市建设云南副中心城市的若干意见》,其中明确提出:

到2025年,云南副中心城市基本建成,经济总量占全省的比重超过15%。全省先进制造业中心基本建成,网络型基础设施体系基本形成,城市综合承载能力和服务功能大幅提升,辐射力影响力带动力明显增强。

安徽在发布的《安徽省国土空间规划(2021-2035年)》里提出, 芜湖 为省域副中心。

将强省会战略做到极致的四川,在2023年年底至2024年,先后发布了 《关于支持绵阳发挥科技城优势加快建成川北省域经济副中心的意见》、《关于支持宜宾泸州组团建设川南省域经济副中心的意见》、《关于支持南充达州组团培育川东北省域经济副中心的意见》,明确提到了打造三个组团省域副中心:

南充-达州、绵阳、宜宾-泸州。

2024年吉林省吉林市市长王吉透露,吉林市正在打造省域副中心。

2025年吉林省发布了《吉林市以信用体系建设赋能省域副中心城市高质量发展》,其中明确提到:

吉林市将持续深化社会信用体系建设,让信用之光照亮江城每一个角落,为加快建设形神兼备的新时代省域副中心城市注入源源不断的“信用力量”。

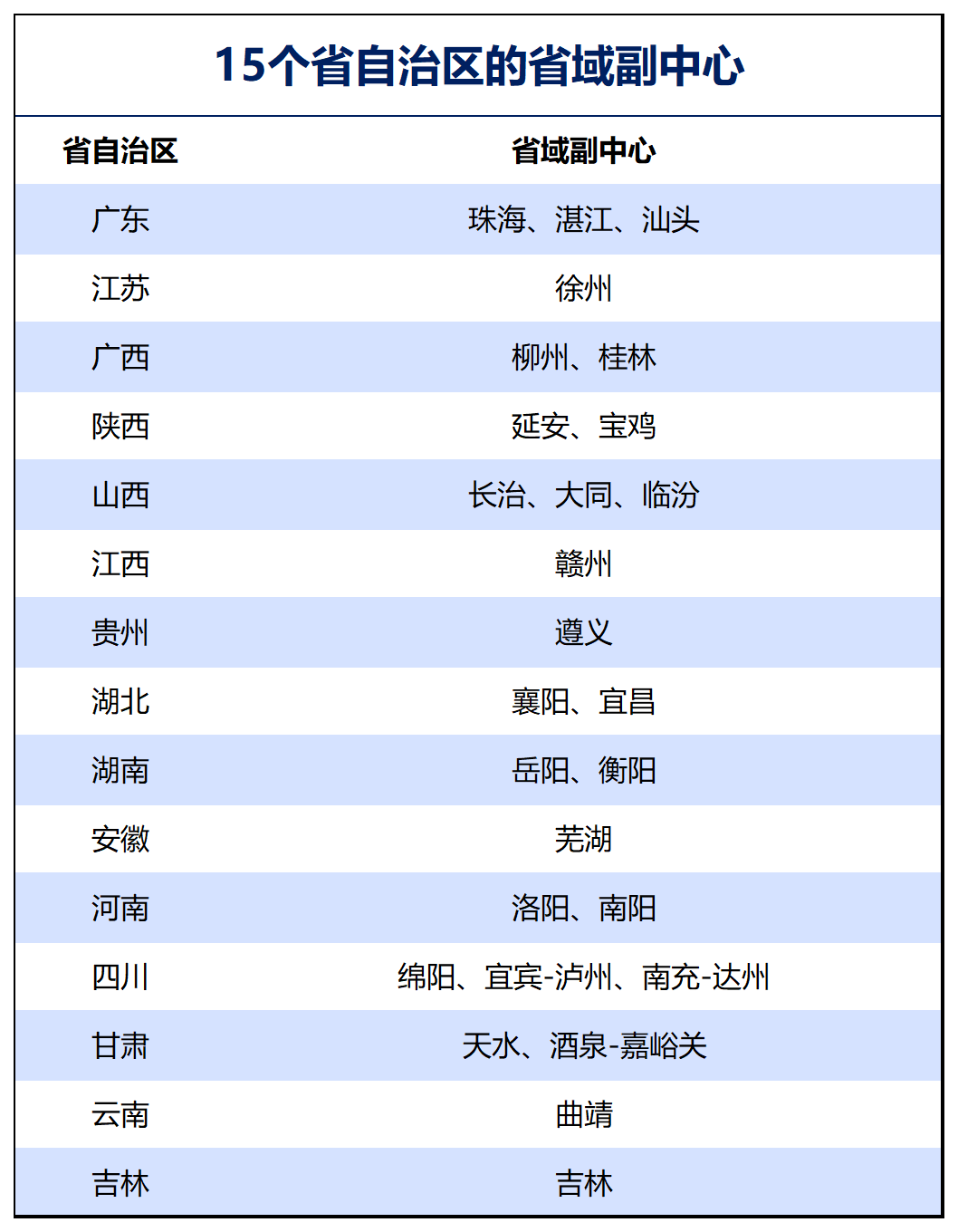

细数下来,目前已经有15个省与自治区设立了二十多个省域副中心。

制图:城市财经;资料来源:政府文件与媒体报道梳理

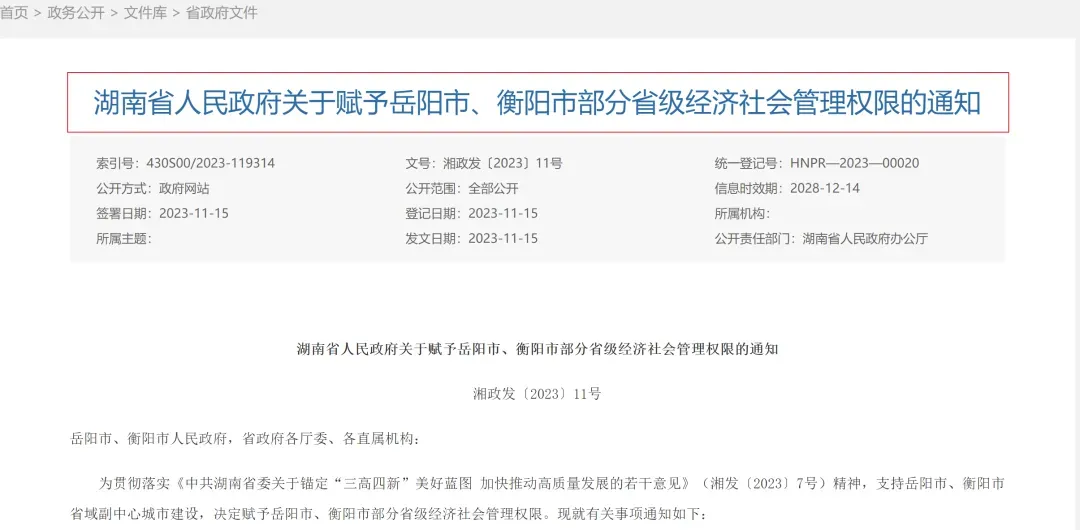

2023年,湖南省发布了《关于赋予岳阳市、衡阳市部分省级经济社会管理权限的通知》,开始加速放权。

文件明确提出:

支持岳阳市、衡阳市省域副中心城市建设,决定赋予岳阳市、衡阳市部分省级经济社会管理权限。

下放的省级经济社会管理权限共14项,包括诸多项目的审批权,药品、医疗器械互联网信息服务审批权等等一大堆。

同时,为了支持两个省域副中心城市发展,在领导班子上也做了调整。由湖南省委常委谢卫江兼任岳阳市委书记。

除了湖南,很多省与自治区,也通过人事高配的方式,促进省域副中心发展。

贵州遵义、河南洛阳、湖北襄阳、山西大同、陕西延安、云南曲靖、四川绵阳的市委书记,都是省委常委“高配”。江西赣州更是由省委副书记兼任。

推动省域副中心城市发展,本质就是分省会的权。因为一个省的产业资源有限,政策资源也有限,既然要推动副中心发展,一定程度上会弱化省会的红利。

省会与普通地级市之间,本来就存在着一定程度上的零和博弈,这就需要省政府和自治区政府居中调节。

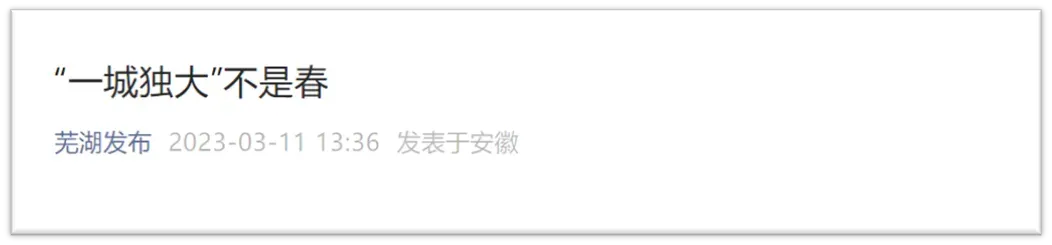

2023年,安徽芜湖就公开挑战省会合肥的权威,先是通过其官方平台发布了一篇《“一城独大”不是春》的文章,直接明示合肥分权。

之后,芜湖又发布了一份只有合肥分权给它,才能完成的目标计划书,《芜湖市推进省域副中心城市建设实施方案》。

在这份方案中,芜湖提出到2027年,GDP要力争8000亿元,到2035年人口要突破500万。

03

除了设立省域副中心,还要控制中心城市无序扩张

除了鼓励有条件的地区设立省域副中心外,2022年以来,官方还在不断控制省会城市、中心城市的无序扩张。

2022年国家发改委印发的《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》文件中,明确提出,“严控省会城市规模扩张”。

2022年中央发布的《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》再次强调,推进超大特大城市瘦身健体,严控中心城市规模无序扩张。

8月28日,国务院发布的《 关于推动城市高质量发展的意见 》,也提到了:控制超大城市规模,合理有序疏解非核心功能。

一方面控制中心城市无序扩张,一方面又鼓励有条件的地区设立省域副中心,这是否意味着省会将从此失势。

当然不是。

省会与首府仍是一个省会强大打造的重中之重,这一次官方发布的《 关于推动城市高质量发展的意见 》也明确提到:

增强超大特大城市综合竞争力。推动超大特大城市按照国家批准明确的功能定位做强做精核心功能,控制超大城市规模,合理有序疏解非核心功能,打造高质量发展主引擎。支持超大特大城市结合实际推进制度创新。支持部分超大特大城市增强对全球高端生产要素的配置能力。支持超大特大城市布局科技创新平台基地,提升原创性、颠覆性科技创新能力。推动有条件的省份培育发展省域副中心城市。

那么该怎么理解这看似矛盾之处呢?

其实,这并不矛盾,而是并行不悖。

未来的天下,依旧是中心城市的天下,未来依然要做强中心城市的能级。

但中心城市的能级上升,是依靠自身的制度创新、产业升级、要素配置,而不是摊大饼式的扩容吞并。

在推进省会发展的同时,有条件的地区,也要扶持省域副中心发展,让其分担其人口、资源与经济重任,让人口不再过度流入省会城市。

这里有个前缀,“有条件的地区”。

其潜台词是省会壮大的差不多的地区,应该设立省域副中心城市,让全省发展百尺竿头更进一步。

比如成都、武汉的GDP已经超两万亿了,已经具备了相当大的势能。这时候,想要推动四川、湖北往前发展,就不能再继续无休止壮大省会,而是得适度均衡,开启双核乃至多核。

东南沿海经济强省,无一例外都是双核乃至三核。

广东有广深双核,还有佛山、东莞两大万亿级别城市助攻。江苏更是如此,13个城市号称十三太保,江苏省内无弱市。浙江有杭州、宁波双核。山东有青岛、济南组成的双核。福建有福州、厦门、泉州三核心。

这些优秀的成功案例在前,四川、湖北等已经成长起来的大省,也到了该双核的时候。

当然,不得不说,我们做事总喜欢一窝蜂。

很多地区其实还达不到“有条件”,完全没必要设立省域副中心。

比如自行指定省域副中心的广西、甘肃、云南、吉林等地。

这些省与自治区的省会与首府,GDP尚未过万亿,自身还没有壮大起来,走强省会与强首府路线更妥当,先把省会与首府的武功练好,等到能打时,才是寻求均衡的时机。

04

强省会好,还是多中心好

这里就不得不谈论一个老生常谈的话题,强省会好,还是多中心好?

本号这几年一直强调着我对这个事情的看法,总结起来就是八个字:

强则兼顾,弱则核心。

很多人认为,强省会是对省内其他城市的压榨。

但站在更高的视角来看,对于内陆省与自治区来说,唯有强省会才能有盼头。

强省会与均衡发展,无所谓好坏,适应自己的才是最好的。或者可以这样说,强省会与均衡发展,只是地区发展不同时代、不同实力的需要。

一言以蔽之,强省会与均衡发展,都是时代选择的结果。

广东、江苏、福建、山东、浙江、辽宁的均衡模式,都是时代选择的结果。时代选中了深圳、厦门、青岛、宁波、大连为计划单列市,时代成就了东莞、佛山、苏州、无锡、南通、烟台、温州等明星地级市。

时代更选中了上海成为东方明珠,在它的带动下,苏南地区都是个顶个的高手,南京很难拥有绝对话语权。

内陆省与自治区,大多都是走强省会路线,也是时代选择的结果。

因为改革之后,沿海作为对接世界的第一线,思想率先解放,产业率先崛起,而中西部则要慢一拍乃至两拍。

产业崛起的沿海,疯狂吸引内陆人口。内陆地区为了抵御这种虹吸,只有将有限的政策、资源倾斜给省会或首府,壮大省会与首府,才能对冲这种虹吸。

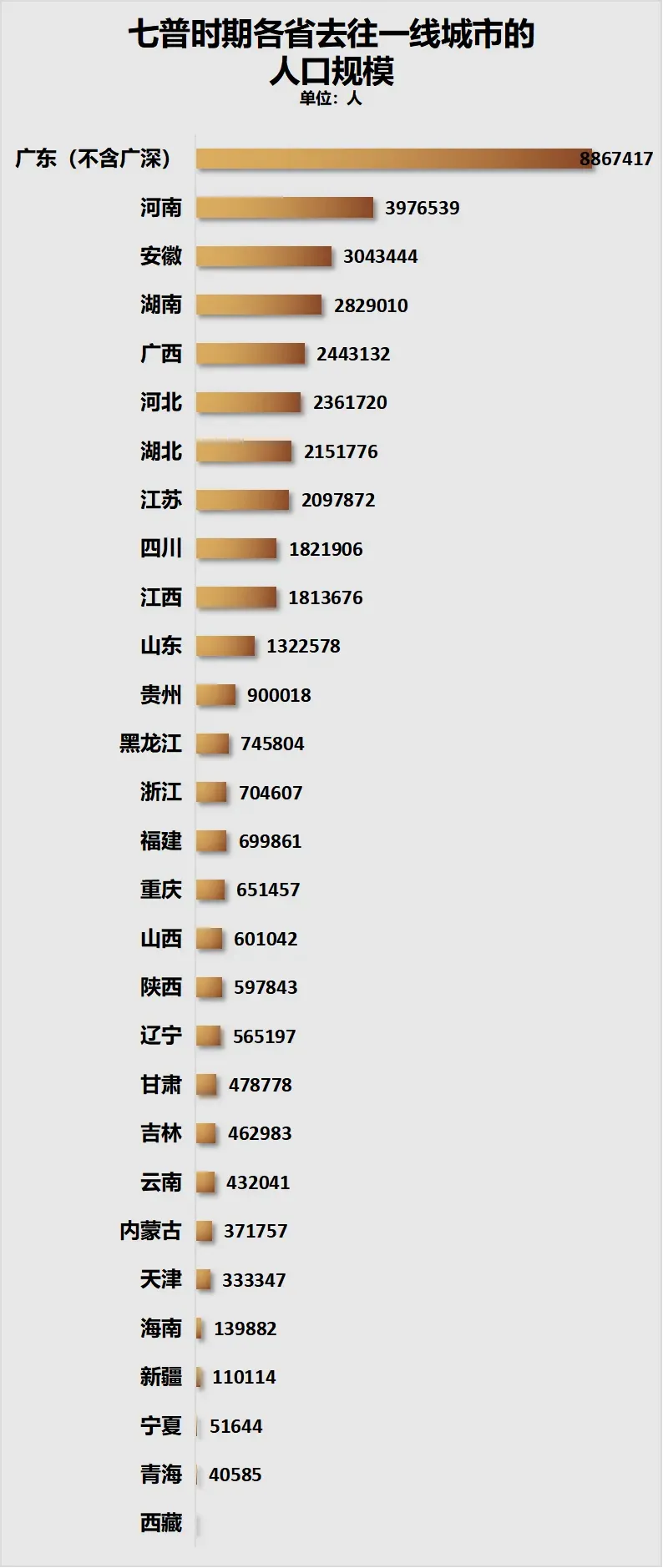

本号不久前写过一篇虹吸全国!北京、上海、广州、深圳,哪里的外地人最多?(点击标题即可查看),文章根据四大一线城市统计局公布的七普数据,梳理了一下一线城市虹吸的人口情况。

北上广深四一一线城市2010年至2020年十年间,共虹吸了外省人口4071.56万人。

制图:城市财经;数据:各城市统计局

其中广东省去往一线城市的人口最多, 广东省在扣除广州户籍人口、深圳户籍人口之后,广东其他19个市总共有886.74万人去了一线城市。 当然广东省去的一线城市是自家的广州和深圳,广东省去往北京、上海的人口只有21万,所以绝大多数并不算外流。

抛开广东来看。

2010年至2020年十年间,河南省仅去往四大一线城市的人口就有397.7万人,安徽有304.3万人,湖南有282.9万人,广西有244.3万人,河北有236万人。

四川省去往一线城市的人口只有182.2万人。而四川省的常住人口规模位居全国第五,试想一下如果四川如果没有一个强大的成都,去往一线城市的规模大概率会比湖南多。

湖南湖北若不走强省会路线,去往一线城市的人口会更多。

制图:城市财经;数据:各城市统计局

此外,强省会的另一个作用在于,省内能够有城市跻身一流城市,去争夺顶端资源。

在金庸的天龙八部、射雕、神雕中,丐帮能够上位,成为第一大帮派,依靠的不是人数,而是帮主的武功,乔峰、洪七公,都是顶尖高手,黄蓉也是女中翘楚。而到了倚天中,同样规模庞大的丐帮已经不入流,六大门派围攻光明顶没有丐帮的身影,是因为帮主无能。

所以说,一个省要提升存在感,必须让省会出圈。只有省会出圈,才能在头部城市中卡位,为省内争取到好的资源。

同时减轻全省人口被外省虹吸的压力。

如果连一个能打的都没有,资源也会绕道而行,就像江西、山西、贵州、广西、云南等地区一样。

处在地级市角度来看,强省会不利于它们发展,但从全省战略高度来看,如果均衡发展,那只能是大家一起穷,强省会是最适合的战略。